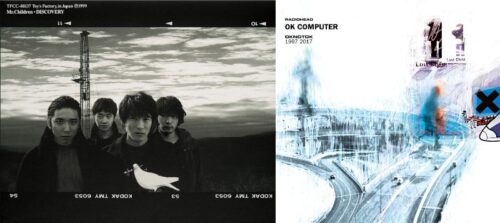

1999年、約2年間の活動休止後にリリースされたMr.Childrenの7枚目のアルバム『DISCOVERY』。

私が洋楽に興味を持つきっかけとなったアルバムでして、ミスチルの中でも特にUKロック色の強い作品…というか、そのほとんどはRadiohead(レディオヘッド)からの影響なんですよね。

レディオヘッドが1997年にリリースしたアルバム『OKコンピューター』。

既存のフォーマットを壊し、再構築したことで新しいロックの概念を生み出したとも言われる90年代後期の名盤です。

『OKコンピューター』からは音作りの面を参照してるだけでなく、“21世紀に突入する前の時代の空気感”を共有してる部分があります。それをミスチルなりに咀嚼し、日本の音楽シーンに提示したのが『DISCOVERY』なんじゃないかと思ってます。

*実際、当時メンバーはレディオヘッドの来日公演に行き、その音作りに衝撃を受けたそうです。

というわけで、今回は『DISCOVERY』から聴こえるUKロックぽい曲の紹介と、『OKコンピューター』をどう参照し発展させたのかを読み解いていきたいと思います。

DISCOVERYから聴こえるUKロック

1.DISCOVERY

いわゆるサビというものがなく、ミスチル(というかJpop)にしては歌メロの抑揚をおさえています。同じフレーズを何度も繰り返し、歌よりも演奏を聴かせる一曲です。

この曲、レディオヘッドの『Airbag』からモロ影響を受けているんですよね。ベースの入り方やドラムパターンがそっくりです。

『Airbag』は『OKコンピューター』の1曲目に収録されています。

『DISCOVERY』も同じくアルバム1曲目を飾る曲なんですが、このオマージュを最初に持ってくることで「僕たちなりの『OKコンピューター』はこうだ!」と提示しているように思えます。

1992年にメジャーデビューをしたイギリスのバンド。

ロックやポストパンクを軸に、ジャズ、エレクトロニカ、現代音楽、クラシックなど、様々なジャンルを取り入れた実験的な音楽性が特徴。国内外問わず多くのアーティストへ影響を与える。

2.Prism

『Prism』もレディオヘッドの『Let Down』を意識してますよね。

『Prism』は山中さわおさん(the pillowsのフロントマン)ことを歌った曲だと言われています。

ピロウズはミスチルより1年先にデビューした先輩バンド。当時はピロウズのライブでミスチルが前座をやることもあったんですが、なかなかヒット曲を出せないまま後輩であるミスチルに追い越されてしまう…という状況に。

何をやっても音楽業界に認められず、自分達だけが時代にとり残されていく。

その姿が『Prism』の歌詞に表れています。

そして同時期、ピロウズも桜井さんに宛てたと言われる『cherry』を作っています。

時代の寵児となりプライベートさえも監視されていた桜井さんのことを歌っているんでしょう。ピロウズとは対照的です。

みんな見てる キミを見てる

ソングライター: SAWAO YAMANAKA『cherry』

町一番の金持ちに飼われ

“いかにも”って奴らに

なれついてた じゃれついてた

で、この『cherry』という曲、レディオヘッドと同じくイギリスを代表するバンド、oasis(オアシス)のサウンドから影響を受けているんですよね。

Mr.Childrenからthe pillows に向けて歌ったのが、Radioheadの影響下にある『Prism』

the pillowsからMr.Children に向けて歌ったのが、oasisの影響下にある『cherry』

同じ時代に音楽を鳴らしながらも違う方向へと進んでいく。2つのバンドの憧憬と対比が象徴されているようです。

*『cherry』はサブスク解禁されてなかったです… カップリング集に収録されてるので、どうしても気になる方はCDを探してみてください。

3.ニシエヒガシエ

『ニシエヒガシエ』のMVでは、ビートルズとグラムロックのパロディをやってますね。

少年が見ているテレビですが、かつてビートルズも主演したことがある音楽番組「エド・サリヴァン・ショー」のパロディだと思われます。

曲調もなんとなくビートルズの『Hey Bulldog』ぽい…?

4.終わりなき旅

これはU2(ユーツー)の『I Still Haven’t Found What I’m Looking for (邦題:終わりなき旅)』が元ネタですね。

U2はミスチルが最も影響を受けたバンドです。

タイトルを直訳すると「探しているけれどまだ見つからないもの」。

歌詞のなかに

“高くそびえ立つ山に登った”

“町中の壁をよじ登った”

といったフレーズが出てくるところがミスチルの『終わりなき旅』とも共通しています。

ジャケットもU2の代表作『The Joshua Tree(ヨシュア・トゥリー)』を意識しています。

ざっと『DISCOVERY』から聴こえるUKロックぽい曲を紹介しました。

音を聴くだけでも『OKコンピューター』からの影響を感じられるんですが、今回一番語りたい部分は歌詞なんですよね。

ミスチルがレディオヘッドを参照した、という視点で語りますが、逆に難解と言われる『OKコンピューター』も『DISCOVERY』を聴くことで解けてくるかもしれません。

どう参照し発展させたのか、時代の空気感を共有する2つの作品を読み解いていきます。

OKコンピューターからの参照〜DISCOVERYへの発展

2つの作品から見える90年代後半

蜘蛛の巣の様な高速の上

ソングライター: Kazutoshi Sakurai『光の射す方へ』

目的地へ5km 渋滞は続いてる

『OKコンピューター』は1997年、『DISCOVERY』は1999年にリリースされました。

インターネットが普及し、物流網も急速に整備されはじめた時代です。

21世紀という新しい未来に向かって期待に溢れていた時代…かと思いきや、この2つの作品には鬱屈で退廃的なムードが漂っています。

ネットワークが急速に発達することで、今まで見えなかった外の世界が見えてきたり、社会的な不安があらわになっていくんですね。

また 君の中の常識が揺らいでる

ソングライター: 桜井 和寿『ニシエヒガシエ』

知らなきゃ良かったって 思う事ばっかり

【discovery】には【発見】という意味のほかに、【発覚】【露見】というニュアンスも含まれています。

時代の進歩というのはプラスにでもマイナスにでも捉えることができる。『DISCOVERY』はそんな表裏一体なメッセージが見えてくる作品です。

科学の進歩に対する猜疑心

先ほど紹介したレディオヘッドの『Airbag』は、車に搭載されてるエアバッグのことを比喩的に歌った曲です。

In a fast German car

ソングライター: Colin Charles Greenwood / Edward John O’Brien / Jonathan Richard Guy Greenwood / Philip James Selway / Thomas Edward Yorke『Airbag』

I’m amazed that I survived

An airbag saved my life

高速で走るドイツ車のなか

生きているなんて驚いた

エアバッグに命を救われた

再生をテーマに歌っているように思えるんですが、目まぐるしく流れる現代社会に飲み込まれていく様子や、科学は人を殺すことも生かすこともできる、という皮肉めいた比喩が含まれています。

これがミスチルの次のアルバム『Q』のなかで歌われる「科学は生物の命をもコントロールする」へと繋がっていくように思います。

大量消費社会に対する批判

レディオヘッドが1995年にリリースした『Fake Plastic Trees』では、大量消費社会が生み出したニセモノの街で暮らす人々が描かれています。

She looks like the real thing

ソングライター: Philip James Selway / Jonathan Richard Guy Greenwood / Edward John O’brien / Thomas Edward Yorke / Colin Charles Greenwood『Fake Plastic Trees』

She tastes like the real thing

My fake plastic love

彼女は本物に見える

彼女は本物の味がする

ニセモノのプラスティックの愛

90年代にはブリットポップと呼ばれるブームが起きました。

それまでアメリカのバンドがチャート上位を賑わし、停滞気味となっていたイギリスのロック。そこへUKロック黄金期の影響を受けた新世代バンドが次々と登場し、イギリスの音楽界を盛り上げました。

同時に、政府がこのブームを利用して自国の他のポップカルチャーをも巻き込んでいきます。商業主義に走ったことで実力が伴わず続かなかったバンド、「一発屋」と呼ばれて消えてしまうバンドも少なくありませんでした。そしてブームは次第に衰退へと向かいます。

そして、このブームを決定的に終わらせたと象徴的に語られているのが『OKコンピューター』なんです。

*レディオヘッドはイギリスよりも先にアメリカで人気が出たバンドなので、「ブリットポップからの恩恵は受けなかった」という意味でもブームへの批判をしています。

資本主義にのっとり 心をほっぽり

ソングライター: Kazutoshi Sakurai『傘の下の君に告ぐ』

虚栄の我が日本です

ミスチルも97年のアルバム『BOLERO』のなかで、音楽が消費されていくことや数字に踊らされる国への風刺を歌ってます。

表面上は華やかに見えても、フタを開ければニセモノが溢れている。

背景や境遇は違えど、大量消費社会に翻弄され疲弊しきったレディオヘッドにシンパシーを感じたのも頷けるんですよね。

表裏一体なグローバル社会

レディオヘッドは『No Surprises』でこう歌っています。

A heart that’s full up like a landfill

ソングライター: Colin Charles Greenwood / Edward John O’Brien / Jonathan Richard Guy Greenwood / Philip James Selway / Thomas Edward Yorke『No Surprises』

A job that slowly kills you

Bruises that won’t heal

廃棄場のようにいっぱいの心

ゆっくりとあなたを殺す仕事

アザは治らない

I’ll take a quiet life

ソングライター: Colin Charles Greenwood / Edward John O’Brien / Jonathan Richard Guy Greenwood / Philip James Selway / Thomas Edward Yorke『No Surprises』

A handshake of carbon monoxide

静かに暮らしていこう

一酸化炭素と手を繋いで

「一酸化炭素と手を繋ぐ」というフレーズは、「一酸化炭素中毒になって死ぬ」という解釈もあれば「自然破壊を受け入れる(または加担する)」という解釈もあります。

先進国で暮らす私たちは知らないうちに自然破壊に加担している、という現実を示唆しているんですね。

何処かの国では

ソングライター: 桜井 和寿『アンダーシャツ』

宗教がらみの正義をめぐって

しかけるプラスティックボム

ご飯は残して外国から仕入れて

平和でいいな戦争の無い国

ミスチルの『アンダーシャツ』の歌詞です。

おそらく1998年に行われたインドでの核実験を指しているんだと思います。

発展途上国での核実験を、平和な国から批判してる私たち。それが無責任な行為だとは知らずに平気でご飯を廃棄する。

心は潔白でありたいと思っていても、何気ない行動が回りに回って人を攻撃したり、環境を破壊する行為につながっているのではないか…

社会は表裏一体で回っている。ネットワークが広がったことであらわになってしまったのです。

2000年代の世界に向かって

『No Surprises』、衝撃的なMVでしたよね…

狭いガラスのなかで歌っている。どんどん上がってくる水位。

逃げ場のない空間で溺れてしまい(息を引きとったのでしょうか… )水が引くと安息を手に入れたような表情を見せます。

「何が起きても驚かないし、不安もない。ただ平穏な暮らしをしたいんだ」

世の中に対して諦めの気持ちになっているんでしょう。

対して、ミスチルはこう歌って締めます。

溺れそうな魂 水しぶきを上げて

息絶え絶え 水面をかくけれど楽しく生きてゆくImageを

ソングライター: 桜井 和寿『Image』

膨らませして暮らそうよ

さぁ 目に写る 全てのことを 抱きしめながら

どれだけ苦しい状況に置かれても決して溺れまいと足掻き、一筋の光を見つけては浮かび上がってくる。

『ニシエヒガシエ』『アンダーシャツ』『#2601』といったハードな曲が目立ちますが、そのなかにある『Simple』や『ラララ』のようなポップを共存させてるのが『DISCOVERY』という作品なんですよね。

身近なところから小さな幸せを「発見」しよう。時代の流れや世の中の広がりに圧倒されて、つい見失ってたのではないでしょうか。

ネガティブな時代だからこそポジティブを鳴らす。2000年代のポップ期に進むための助走のような、ターニングポイントになってるアルバムだと思います。

ここはそう center of universe

僕こそが中心です あぁ世界は素晴らしい

ソングライター: Kazutoshi Sakurai『CENTER OF UNIVERSE』

「世界」という視点を置き換えて、2000年代へ向かいます。